Human Rights Watch dénonce l’absence d’enquête crédible sur le décès en détention du chanteur engagé.

Kigali – Six mois après la mort en détention de Kizito Mihigo, célèbre chanteur et militant rwandais, les autorités de Kigali n’ont toujours pas mené d’enquête crédible, impartiale et transparente sur les circonstances de son décès. Dans un rapport accablant publié depuis Nairobi, l’ONG Human Rights Watch (HRW) appelle à une enquête internationale indépendante, impliquant notamment le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires.

Le 17 février 2020, la police rwandaise annonce que Kizito Mihigo s’est suicidé par pendaison dans sa cellule du poste de Remera, à Kigali. Pourtant, quelques jours plus tôt, l’artiste affirmait à HRW qu’il craignait pour sa vie et faisait l’objet de pressions pour témoigner contre des opposants politiques.

Lewis Mudge, directeur pour l’Afrique centrale à HRW, s’indigne :

« Il incombe au gouvernement rwandais de démontrer que Kizito Mihigo n’a pas été tué illégalement sous sa garde, mais six mois plus tard, le gouvernement a manifestement failli à sa tâche. »

Au lieu d’éclaircir les faits, les autorités ont diffusé la thèse du suicide, évoquant des troubles psychologiques chez Mihigo. L’autopsie, pourtant réalisée, n’a jamais été rendue publique.

Kizito Mihigo, rescapé du génocide de 1994, s’était fait connaître pour ses chansons prônant la paix et la réconciliation. En mars 2014, il publie Igisobanuro Cy’urupfu (« L’Explication de la mort »), un titre dans lequel il exprimait sa compassion non seulement envers les victimes du génocide, mais aussi envers d’autres morts, notamment les Hutus tués en représailles.

Ce message universel n’a pas plu au pouvoir. Deux semaines plus tard, Mihigo est arrêté, détenu au secret, puis contraint, selon ses dires, à plaider coupable pour des crimes qu’il n’avait pas commis. En 2015, il est condamné à 10 ans de prison pour « conspiration contre l’État ». Il bénéficiera d’une grâce présidentielle en 2018.

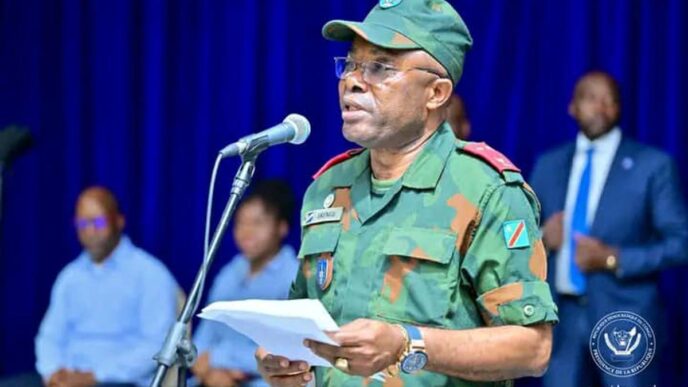

Dans un enregistrement réalisé en 2016, Mihigo témoigne avoir été torturé, battu et menacé de mort s’il ne demandait pas pardon publiquement. Il y accuse plusieurs hauts responsables rwandais, encore en fonction aujourd’hui, dont Dan Munyuza, alors chef adjoint de la police, aujourd’hui inspecteur général.

Un modèle de répression étatique ?

Le cas de Mihigo n’est pas isolé. D’autres détenus sont morts en garde à vue au Rwanda ces dernières années dans des circonstances suspectes : Donat Mutunzi en 2018, Emmanuel Gasakure en 2015. Les cas documentés par HRW s’accumulent, révélant un climat de peur, de harcèlement et de répression contre les voix critiques, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

« Kizito Mihigo a formulé de graves allégations de torture contre des hauts responsables du gouvernement. Ces accusations ne doivent pas être étouffées », insiste Mudge.

Human Rights Watch exhorte le Rwanda à autoriser une enquête internationale, conforme au Protocole du Minnesota des Nations Unies, qui stipule qu’en cas de mort suspecte d’un opposant politique, l’État a l’obligation d’en prouver l’innocence. En l’absence d’une telle enquête, le Rwanda viole le droit international relatif au droit à la vie.

Alors que Kigali s’apprête à accueillir une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, axée sur la bonne gouvernance et l’État de droit, HRW invite les partenaires internationaux du Rwanda à exiger une enquête indépendante sur la mort de Mihigo comme condition de crédibilité.

Qui était Kizito Mihigo ?

Kizito Mihigo (1981-2020) était un musicien rwandais, rescapé du génocide de 1994. Ancien protégé du régime, il a basculé dans la dissidence en chantant la réconciliation au-delà des appartenances ethniques. Condamné en 2015, gracié en 2018, il est mort dans des circonstances suspectes en 2020. Sa musique reste un symbole pour de nombreux Rwandais aspirant à une mémoire plurielle.